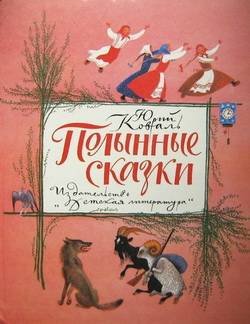

Полынные сказки

Повесть о давних временах

Повесть о давних временахЭто было…

Давно это было.

Это было, когда я ещё любил болеть. Но только не сильно болеть. Не так болеть, чтоб тебя везли в больницу и вкалывали десять уколов, а тихо болеть, по-домашнему, когда ты лежишь в постели, а тебе чай с лимоном несут.

Вечером мама с работы прибегает:

– Боже мой! Что случилось?!

– Да так, ничего… Всё в порядке.

– Чаю надо! Крепкого чаю! – волнуется мама.

– Не надо ничего… оставьте меня.

– Милый мой, милый… – шепчет мама, обнимает меня, целует, а я постанываю. Замечательные были времена.

Потом мама садилась рядом со мной на кровать и начинала мне что-нибудь рассказывать или рисовала на листочке бумаги домик и корову. Это всё, что она умела нарисовать, – домик и корову, но я никогда в жизни не видел, чтоб кто-нибудь так хорошо рисовал домик и корову.

Я лежал и стонал и просил:

– Ещё один домик, ещё одну корову!

И много получалось на листочке домиков и коров.

А потом мама рассказывала мне сказки.

Странные это были сказки. Я никогда и нигде таких потом не читал.

Прошло много лет, прежде чем я понял, что мама рассказывала мне про свою жизнь. А у меня в голове всё укладывалось как сказки.

Шёл год за годом, пролетали дни.

И вот этим летом я сильно заболел.

Обидно болеть летом.

Я лежал на кровати, глядел на макушки берёз и вспоминал мамины сказки.

СКАЗКА ПРО СЕРЫЕ КАМНИ

Это было давно… очень давно.

Смеркалось.

По степи мчался всадник.

Глухо били в землю копыта коня, увязали в глубокой пыли. Облако пыли подымалось за спиною всадника.

У дороги горел костёр.

Четыре человека сидели у огня, а в стороне от них лежали в поле какие-то серые камни.

Всадник понял, что это не камни, а стадо овец.

Он подъехал к костру, поздоровался.

Пастухи угрюмо смотрели в огонь. Никто не ответил на приветствие, никто не спросил, куда он держит путь.

Наконец один пастух поднял голову.

– Камни, – сказал он.

Всадник не понял пастуха. Он видел овец, а камней не видел. Хлестнув коня, он помчался дальше.

Он мчался к тому месту, где степь сливалась с землёй, а навстречу ему подымалась вечерняя чёрная туча. По земле стелились под тучей облака пыли.

Дорога подвела к оврагу с глубокими склонами. На склоне – красном и глинистом – лежали серые камни.

«Это уж точно камни», – подумал всадник и влетел в овраг.

Тут же накрыла его вечерняя туча и белая молния воткнулась в землю перед копытами коня.

Конь метнулся в сторону, снова ударила молния – и всадник увидел, как серые камни обратились в зверей с острыми ушами.

Звери скатились по склону, кинулись под ноги коню.

Конь захрапел, подпрыгнул, ударил копытом – и всадник вылетел из седла.

Он упал на землю и ударился головой об камень. Это был настоящий камень.

Конь умчался. За ним стелились по земле вдогонку длинные серые камни. Только один камень остался на земле. Прижавшись к нему головой, лежал человек, который мчался неизвестно куда.

Утром нашли его молчаливые пастухи. Постояли над ним, не сказали ни слова.

Они не знали, что в тот самый момент, когда ударился всадник об камень головой, – на свете появился новый человек.

И всадник мчался, чтоб увидеть этого человека.

За минуту до смерти он думал:

«Кто же родится? Сын или дочь? Хорошо бы дочь».

Родилась девочка. Её назвали Ольга. А попросту все её звали – Лёля.

СКАЗКА ОБ ОГРОМНЫХ СУЩЕСТВАХ

Был жаркий июльский день.

На лугу стояла девочка. Она видела перед собой зелёную траву, по которой рассыпаны большие одуванчики.

– Беги, Лёля, беги! – услышала она. – Беги скорее.

– Боюсь, – хотела сказать Лёля, но сказать не смогла.

– Беги, беги. Ничего не бойся. Никогда ничего не бойся. Беги!

«Там одуванчики», – хотела сказать Лёля, но сказать не смогла.

– Беги прямо по одуванчикам.

«Так ведь они же звенят», – подумала Лёля, но быстро поняла, что сказать такую фразу ей никак не удастся, – и побежала прямо по одуванчикам. Она была уверена, что они зазвенят под ногами.

Но они оказались мягкие и не звенели под ногами. Зато звенела сама земля, звенели стрекозы, звенел серебряный жаворонок в небе.

Лёля бежала долго-долго и вдруг увидела, что перед нею стоит огромное белое существо.

Лёля хотела остановиться, но остановиться не могла.

А существо огромное манило незнакомым пальцем, притягивало нарочно к себе.

Лёля подбежала. И тут огромное существо схватило её и подбросило в воздух. Тихо замерло сердце.

– Не бойся, Лёля, не бойся, – послышался голос. – Не бойся, когда тебя подкидывают в воздух. Ты ведь умеешь летать.

И Лёля вправду попробовала летать, замахала крыльями, но далеко не улетела, снова опустилась на руки. Тут она увидела широкое лицо и маленькие-маленькие глазки. Чёрненькие.

– Это я, – сказало огромное существо – Марфуша. Не узнаёшь? Беги теперь назад.

И Лёля побежала назад. Она снова бежала по одуванчикам. Они были тёплые, щекотались.

Она бежала долго-долго и увидела новое огромное существо. Голубое.

– Мама! – крикнула Лёля, и мама подхватила её на руки и подбросила в небо:

– Не бойся. Ничего не бойся. Ты умеешь летать.

И Лёля полетала уже подольше и, наверное, могла бы летать хоть сколько угодно, но ей самой захотелось опуститься поскорей в мамины руки. И она опустилась с неба, и мама с Лёлей на руках пошла по одуванчикам к дому.

СКАЗКА О КАКОЙ-ТО ШТУКЕ С ЗОЛОТЫМ НОСОМ

Это было… давно это было. Это было, когда Лёля научилась летать.

Она летала теперь каждый день и всегда старалась приземляться в мамины руки. Так было надёжней и приятней.

Летала она, когда выходила на улицу, но и дома хотелось иногда полетать.

– Что с тобой поделаешь, – смеялась мама. – Летай.

И Лёля взлетала, но в комнате летать было неинтересно – мешал потолок, взлететь высоко не удавалось.

Но всё-таки она летала и летала. Конечно, если нет возможности летать на улице – надо летать в доме.

– Ну всё, хватит летать, – говорила мама. – Ночь на дворе, спать пора. Летай теперь во сне.

Ничего не поделаешь – Лёля ложилась спать и летала во сне. А куда денешься? Если нет возможности летать на улице или в доме – надо летать во сне.

– Хватит летать, – сказала однажды мама. – Научись как следует ходить. Иди.

И Лёля пошла. А куда пошла – она не знала.

– Иди смело. Не бойся ничего.

И она пошла. И только отошла, как над головой у неё что-то глухо зазвенело:

– Дон! Дон!

Лёля испугалась, но тут же не испугалась.

Она подняла голову и увидела: высоко на стене висит какая-то штука с золотым носом. Она качала этим носом, а лицо у ней было круглое, белое, как у Марфуши, только уж очень много глаз.

«Это что за штука с золотым носом?» – хотела спросить Лёля, но спросить не удалось. Язык как-то пока не поворачивался. А поговорить хотелось.

Лёля набралась духу и спросила у этой штуки:

– Летаешь?

– Так, – ответила штука и махнула носом. Страшновато махнула.

Лёля снова напугалась, но тут же снова и не напугалась.

«А не летаешь – ну и ладно», – хотела сказать Лёля, но сказать ей это опять не удалось. Она просто махнула на штуку рукой, а та в ответ – носом. Лёля снова рукой, а та – носом.

Так они и махали некоторое время – кто носом, а кто рукой.

– Ну ладно, хватит, – сказала Лёля. – Я пошла.

Она пошла дальше, и вокруг неё стало темно. Она шагнула в темноту, прошла два шага и раздумала идти дальше. Всё-таки неловко было перед этой штукой, которая не летает, а только качает золотым носом. Может, она всё-таки летает?

Лёля вернулась назад, постояла, посмотрела: нет, никак не летает. Качает носом – и всё.

И тут Лёле самой захотелось взлететь к этой штуке и схватить её за нос, чтоб зря не болтался.

И она взлетела и схватила за нос.

И нос золотой перестал качаться, а Лёля опустилась вниз, к маме на руки.

– Это – часы, Лелесь, их трогать нельзя.

«А чего они всё время носом болтают?» – хотела спросить Лёля, но язык снова не повернулся. А поговорить о часах хотелось.

– Летают? – спросила она.

– Нет, они не летают, – засмеялась мама. – Они ходят или стоят.

СКАЗКА О КРЫЛЬЦЕ И ЗАВАЛИНКЕ

А уж это было, когда Лёля перестала стенные часы за нос дёргать.

Она решила теперь ходить и стоять. Как часы.

И она всё время ходила и стояла, ходила и стояла. Дойдёт до часов, постоит.

– Хожу и стою, – говорила она. – Хожу и стою.

Часы тикали в ответ, помахивали золотым носом, который назывался маятник. Но Лёля забыла про маятник, она теперь думала, что это не только нос, а ещё и такая нога золотая. Этакая нос-нога. Вот часы и ходят этим носом-ногой. А дёргать за нос-ногу нельзя – часы станут. А дёрнуть хочется. Ну ладно, пошли дальше.

Она пошла дальше, и тут же вокруг неё стало темно. И она опять вернулась к часам. Жалко всё-таки, что нельзя их дёрнуть за нос и за ногу.

«А вот меня можно», – подумала Лёля и дёрнула сама себя за нос, а потом села на пол и дёрнула за ногу.

Часы на все эти штучки не обратили никакого внимания.

И Лёля снова пошла вперёд, в темноту. И увидела в темноте светлую щель, из которой шёл свет. И так получилось, что Лёля сунула в неё свой нос. И конечно, щель могла каждую секунду прищемить ей нос, потому что была дверная. Но не прищемила.

«Не прищемляет, – подумала Лёля. – Повезло».

И она толкнула дверь и вышла на крыльцо.

Свет, зелёный и золотой, ослепил её, а за светом – зелёным и золотым – она увидела луг и одуванчики и очень обрадовалась. Так обрадовалась, как будто раньше их не видала. Но раньше-то её приносили сюда на руках, а теперь она сама дошла. Это важно – дойти самому до того, до чего хочешь.

Лёля села на крыльцо и стала глядеть на то, до чего дошла сама.

«Дошла до одуванчиков, – думала она. – Добралась. А трудновато было. Коридор такой тёмный, да ещё эта щель дверная. Зря я совала в неё нос. Больше никогда не буду».

Так сидела она и так примерно думала и любовалась тем, на что глядела.

«А на чём это я сижу?» – подумала вдруг она. И перевела взгляд на крыльцо. Уютное это было крыльцо, тесовое, с резными колонками, с навесом, чтоб не капал дождик на того, кто сидит на крыльце.

Она постучала по резной колонке, и тихо-тихо ответило ей крыльцо.

– Это крыльцо, – послышался сзади мамин голос.

«Крыльцо, – думала Лёля. – Крыльцо. Хоть и не крыло, а, наверно, летает. Пускай летит, а я буду на нём сидеть и глядеть на луг и одуванчики».

Но крыльцо никуда не летело.

«Ну и ладно, – подумала Лёля. – Зато на нём сидеть хорошо. Буду всегда на нём сидеть».

Теперь каждый день она подходила к часам, шла потом по коридору и садилась на ступеньку крыльца.

Она очень полюбила своё крыльцо и называла его – крылечко.

Рядом с нею часто сиживал котёнок Васька, подходил поросёнок Федя.

– Почеши-ка мне пузо, – говорил вроде бы поросёнок и тёрся об её ногу.

И Лёля чесала ему пузо.

Почему-то, кстати сказать, она сразу поняла, что поросёнок Федя не летает. И дело тут не в крыльях. Крылья можно приделать и к поросёнку. А просто те, кто чешет пузо, летать никак не могут. Или летай, или пузо чеши.

Так сидела Лёля на крылечке, размышляя о пузе, о поросёнке и о полётах.

«Конечно, Федя не летает, – думала она. – Но, пожалуй, на нём можно сидеть. Как на крылечке».

Лёля сошла с крылечка, подошла к поросёнку и только хотела усесться на него – а Федя убежал.

«Стой, Фёдор!» – хотела сказать Лёля, но сказать не успела и плюхнулась в траву. Она не огорчилась, что поросёнок убежал, – она обрадовалась, что можно на траве сидеть.

– Иди-ка сюда, Лелесь, – послышался голос.

Лёля оглянулась и увидела, что неподалёку от неё сидит мама. И сидит она не на крыльце, не на траве и, конечно, не на поросёнке Феде, а на чём-то совсем другом.

– Иди сюда, иди. Садись рядом со мной на завалинку. Она не летает.

Но Лёля уже сама поняла, что завалинка не летает, ясное дело – она ведь заваливает, дом снизу заваливает, чтоб ветер под дом не пробрался, а с ветром – мороз и снег.

Хорошая была завалинка, обшитая серыми досками. И на ней можно было сидеть, и не только сидеть, а даже бегать по завалинке вокруг дома. И Лёля бегала по завалинке, стучала босыми пятками по серым доскам, а потом сидела и глядела на луг и одуванчики.

«Сидеть можно и на стуле, – думала Лёля. – Сидеть и глядеть в стену. Но разве сравнится стул – с крыльцом и завалинкой, а стена – с лугом и одуванчиками? Да никогда в жизни».

И тут Лёля поняла, что главное – это не то, что на крыльце можно сидеть, главное, что у неё есть это крыльцо и завалинка, и луг, и одуванчики.

А сидеть можно на чём угодно.

Да хоть на стуле, да хоть на поросёнке Феде, если во-время сказать ему:

– Стой, Фёдор!

СКАЗКА О СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ

Наконец-то Лёля поняла, что она живёт в доме. А дом стоит на большой поляне. А за поляной видны другие дома. И в них живут люди.

А тот дом, в котором живёт сама Лёля, называется – школа.

– А вон те дома тоже школы? – спрашивала она, когда научилась толком спрашивать.

– Да нет, там просто – дома.

– А это наш дом?

– Наш.

– Он – дом?

– Дом.

– А где же школа?

– Да вот она. Наш дом и есть школа. Здесь дети учатся.

Так Лёля поняла, что живёт не в простом доме, а в школе.

Школа начиналась с крыльца, и, поднявшись по ступенькам, надо было пробежать через коридор, в котором всегда было темновато, – тут и попадёшь в сторожку, в которой жил школьный сторож дед Игнат.

Из сторожки в глубину школы вели две двери. Одна – налево, другая – направо.

И налево была комната Лёли, а в ней было три окна.

В одно окно было видно, как бегают ребята на школьном лугу, в другое – крыши домов, тех простых домов, не школ. У них были соломенные крыши, а пыльная дорога вилась между домами. По дороге ходили кони, ездили на телегах люди.

А в третье окно видна была сирень, и большей красоты, чем эта сирень, на свете не было.

Когда цвела сирень, всё вокруг было полно сирени – и окна, и небо в окнах.

Была в Лёлиной комнате кровать с яркими серебряными шарами, а на ней лежало сразу три подушки. А внутри-то у подушек был пух! Утиный, гусиный и куриный пух! Вот это да! Этого Лёля никак не ожидала, что у подушек внутри пух.

Но пух, в конце концов, ерунда. Пух в подушках, стол да стулья есть в каждом доме, а вот такой огромной жёлтой и высокой штуки, что стояла у стены, не было нигде.

Штука называлась – кафедра.

На кафедру можно было взобраться и речь говорить.

И Лёля забиралась на кафедру и говорила речь.

– А в подушках – пух! – говорила она. – Утиный, гусиный и куриный! Вот как!

И стенные часы слушали Лёлю, удивляясь насчёт подушек.

Кафедра была покрашена жёлтой масляной краской. Не какой-нибудь простой краской, а – масляной.

– У нас кафедра покрашена масляной краской! – толковала Лёля с кафедры стенным часам. – Вот как!

А в кафедре в специальном ящичке кое-что лежало.

Там лежали тетради, ручки и перья!

И было ещё кое-что! Чернила!

Вот это уж да! Чернила! Вот так вот!

А рядом с Лёлиной комнатой была – Соседняя. И рядом с Соседней комнатой нельзя было плакать.

Когда Лёля была ещё совсем маленькая и лежала ещё в колыбели, ей хотелось поплакать.

Но как только она начинала это дело, тут же к ней подходил кто-нибудь и говорил:

– Тише… тише… не плачь… нельзя… там – Соседняя комната.

«Что за ерунда? – думала Лёля. – Всюду можно плакать, а тут нельзя! Загадка какая-то!»

И тогда она решила раз и навсегда перестать плакать, раз уж рядом была Соседняя комната. И перестала, и во всей своей будущей жизни не плакала. И плакала только тогда, когда удержаться было невозможно.

Так жила Лёля рядом с Соседней комнатой и не плакала, а только приглядывалась, что в этой комнате происходит.

И вот что она заметила.

Она заметила, что какие-то маленькие люди ходят в эту комнату. Туда-сюда. Придут – уйдут. Опять придут.

А в комнате за стенкой всё время что-то творилось. То была тишина, то вдруг начинался шум, гвалт и крики. Такие крики, что, если б Лёля заплакала, в Соседней комнате никто бы и не услыхал. И вот когда в Соседней комнате слышались крики – Лёля немного плакала, чтоб отвести душу; стихали крики – смолкала и она.

И всегда там был слышен один и тот же голос – ровный и спокойный, весёлый и звонкий. И Лёля знала, что это самый лучший голос на свете – голос её мамы.

Когда Лёля научилась ходить, она, конечно, сразу пошла в Соседнюю комнату.

И только она открыла дверь, только заглянула, как сразу поняла – Комната Волшебная!

Она увидела такие вещи, такие странные вещи, которым названия подобрать было невозможно!

Потом-то оказалось, что названия у всех этих вещей есть.

Доска – так называлась длинная и чёрная штука на ножках. На доске можно было писать мелом, а потом тряпочкой мел стирать.

Парты – так назывались те удивительные вещи, которые стояли в три ряда посреди комнаты. На этих партах и сидели маленькие люди – ученики. И много ещё было удивительных вещей – и глобус, и шкафы с книгами, и карты, и указки, и счёты. И вся эта комната со всеми вещами называлась – класс, а Лёлина мама была учительница.

Она, оказывается, учила учеников.

И Лёля долго думала, чему же мама их учит?! А потом сообразила, что мама учит летать!

Когда в классе тишина – это мама их учит, а когда начинается шум – это значит они все разом полетели.

И Лёля представляла себе, как маленькие ученики дружно летают над партами – кто кувыркается в воздухе, кто смеётся, кто кричит и просто так машет руками.

А выше всех и лучше всех летает над доской её мама!

СКАЗКА О ГЛАВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

И, конечно же, мама её была Главным Человеком в мире.

Это было ясней ясного.

Когда мама гуляла с Лёлей по лужайке около школы, им часто встречались люди – большие и маленькие.

Маленькие крутились вокруг мамы. Забегут спереди и кричат:

– Татьяна Дмитриевна, здравствуй!

А после обегут вокруг и снова:

– Здравствуй, Татьяна Дмитриевна!

И так бесконечно: здравствуй да здравствуй!

Много их бегало и здоровалось.

А большие люди не бегали и не кричали, а только кланялись и снимали шапки. И Лёлина мама кланялась в ответ.

Однажды на дороге им попался уж очень большой и широкий человек. Тёмная материя окутывала его с ног до головы, а на голове стояла высочайшая чёрная труба.

Но только из трубы дома дым подымается кверху, а тут клубился внизу. И Лёля догадалась, что это не дым, а курчавейшая борода.

Мама остановилась. Остановился и человек с трубой на голове.

И мама поклонилась первая. А человек с трубой не поклонился, он помахал рукой в воздухе и протянул к маме эту руку.

Он тянул и тянул руку, и Лёля не понимала зачем.

Лёлина мама, кажется, должна была что-то сделать, а не сделала ничего. Она взяла Лёлю на руки и прошла мимо человека с трубой на голове.

– Кто это? – шепнула Лёля, когда они прошли мимо.

– Это – батюшка поп.

«Ого! – подумала Лёля. – Батюшка поп! А чего он руку-то тянул?»

– Чтоб я её поцеловала.

«А что ж ты её не поцеловала-то?» – хотела спросить Лёля, но не спросила, а только подумала.

И мама ответила:

– Да так, не хочется что-то.

И Лёля поняла, что батюшка поп хоть и главный человек, а мама, как ни крути, всё-таки главнее.

СКАЗКА ПРО ДЕДА ИГНАТА

А это было уже после того, как Лёля поняла, кто на свете главный человек.

Она узнала, что на свете много-много людей и множество вещей, а у её мамы немало учеников – и Марфуша, и Максим, и другие ребята. И мама их вовсе не учит летать, она учит их читать и писать.

И это большая разница. Читать и писать – одно, а летать – другое.

И всё-таки Лёля понимала, что читать и писать – это всё равно как летать, только немного по-другому.

И жил ещё в школе дед Игнат.

Большой и сильный дед. Он рубил дрова.

Размахнётся топором и так крякнет, что чурка пополам разлетается.

Потом дед собирал дрова в охапку и тащил в школу, и Лёля тащила за ним одно полено.

Дед Игнат бросал дрова на пол, и они грохались с грохотом, и дед говорил:

– Ну вот и приехали…

И Лёля бросала своё полено. И грохоту было поменьше. Но всё-таки был.

Дед Игнат топил печки. А их в школе было две – русская и голландская. И русская была больше голландской и дров съедала больше.

Затопив печку, дед Игнат глядел на стенные часы, доставал колокольчик и громко звонил.

И тут открывались двери класса – и все ученики разом выбегали в сторожку. А самая старшая и самая добрая ученица Марфуша подхватывала Лёлю на руки. И все ребята, и Марфуша с Лёлей на руках бежали на улицу, рассыпаясь по поляне, но дед Игнат скоро снова звонил в колокольчик, и все возвращались в школу. И как только ребята вваливались гурьбой в сторожку, дед говорил:

– Ну вот и приехали!

Это была его любимая фраза.

Пойдёт на улице дождик – дед говорит:

– Ну вот и приехали.

Вскипит самовар:

– Ну вот и приехали.

Приедут гости:

– Ну вот и приехали.

Однажды Лёля сказала деду, что крыльцо и завалинка всё-таки летают. Только глубокой ночью, когда все спят. Дед Игнат не поверил, чесал в затылке, удивлялся.

А Лёля в этот день легла спать нарочно пораньше. И заснула. Спать-то она спала, а всё равно всё видела и слышала.

– Эй, завалинка, – сказало крыльцо. – Ты спишь?

– Не, – ответила завалинка, – подрёмываю.

– Давай полетаем.

– Давай.

И они сорвались с места и полетели летать над деревней.

А дед Игнат как раз возвращался домой.

Увидел он, как летают над деревней крыльцо и завалинка, – сильно удивился. А когда появилась в небе школьная кафедра, покрашенная масляной краской, дед сел в траву и сказал:

– Ну вот и приехали.

СКАЗКА О ПОЛЫНОВКЕ

А вокруг деревни, в которой жила Лёля, повсюду – на полях и на дорогах – бушевала полынь.

В жаркие июльские дни запах полыни пропитывал и солнце, и воздух, и облака.

И дожди были здесь полынные. И грозы.

И называлась деревня – Полыновка.

Полыновцы любили полынь.

Вениками из полыни подметали они свои дома, и горький полевой запах стоял в каждом доме.

Как хороша была полынь, как красива!

Другие травы зелёные были да травянистые, а полынь-то – серебряная. Листья её, рассечённые ветрами, серебрились под солнцем, а на верхушке полынного стебля маленькие, а золотые горели зернины. И запах, невозможный запах – горький и радостный.

Лёле всегда хотелось набрать полыни, поставить в комнату как букет.

– Нельзя, Лёля, нельзя, – говорила мама. – Полынь – горькая. Не надо нам в доме горечи.

Лёля не знала, что такое горечь, и радовалась, что горечи в их доме нет и что веник всё-таки из полыни.

Интересные и очень простые люди были полыновцы. Они и сами были какие-то полынные – тихие, степные, полевые.

Гордостью села были девушки.

В праздничные дни они выходили на улицу в белоснежных длинных рубашках, которые назывались «панар». Подолы их были чудесно, причудливо расшиты. А пояса! Какие пояса! Это не были даже пояса, а бесконечные сложные украшения из разноцветных шерстяных ниток.

К поясам подвешивали девушки серебряные колокольчики, на шее висели ожерелья в пять рядов из разных монеток, и когда девушки выходили гулять – звон стоял на всю Полыновку.

И много жило в Полыновке разного народу, но раньше всех и лучше всех Лёля узнала Марфушу.

Умница была Марфуша, настоящая умница. В школу она приходила в белой вышитой рубашке и в красном фартуке.

В семье, кроме неё, было ещё пятеро детей, и ничем не отличались они от других полыновцев, кроме одного. У всех детей были прекрасные белые валенки.

Отец Марфуши валенки валял. Рядом с их домом был сделан навес, и длинные стояли столы, которые были завалены валенками, самыми разными – белыми и серыми, детскими и взрослыми. Вся Полыновка ходила зимою в валенках, которые свалял Никифор-батей. Так звали Марфушиного отца – Никифор-батей.

«Батей» – это удивительное слово добавляли полыновцы к имени взрослого мужчины, отца семейства, и ничего особенно оно не означало, а просто означало – «дядя», но звучало здорово:

– Здравствуй, Никифор-батей!

А мать Марфушину звали Алёнакай. И это слово «кай» добавляли полыновцы к имени взрослой женщины, означало оно просто «тётя», а звучало серьёзно и уважительно:

– Здравствуй, Алёнакай!

Дома у Марфуши было множество дел, она и отцу помогала и матери, но душа её всегда была в школе. Она прибегала в школу, как только у неё случалась свободная минута. Она помогала Татьяне Дмитриевне: мыла окна, подметала пол и нянчилась с Лёлей. Марфуша мечтала стать учительницей.

А другим важным учеником был в школе Максим. В школу он попал поздно и был старше всех ребят. Мать его была почти совсем слепая, и Максим помогал ей и тесто месить, и хлебы печь. Делал он это очень хорошо. И вообще всё на свете Максим делал очень хорошо: и самовар ставил, и печь топил, и дрова колол, но самое удивительное – он умел нарисовать человеческую руку. А уж это всем известно, кто умеет нарисовать человеческую руку – настоящий художник.

И Максим, и Марфуша, и вообще все полыновцы любили блины. Пшённые блины!

Что за чудо были эти блины – ноздрястые, пушистые!

Есть их надо было прямо со сковородки да макать в сметану и кислым запивать молоком.

В праздничные дни полыновцы приносили в школу Татьяне Дмитриевне простоквашу и сметану в глиняных кувшинах и завёрнутые в чистое полотенце пшённые блины.

На блины собирались в школу ребята. Приходила Марфуша, приходил Максим.

– Хочешь сказку под блины? – спрашивала у Лёли Марфуша.

– А какую сказку?

– Расскажу я сказку длинную, – серьёзно говорила тогда Марфуша, – не простую сказку – блинную. Ну, какую хочешь сказку? На один блин или на два?

– Давай на три.

– Ну так слушай сказку в три блина длиной.

Сказки свои Марфуша рассказывала очень-очень давно, и прошло много лет, прежде чем я их услышал, а потом прошло ещё много-много лет, прежде чем я стал их вам рассказывать. Сейчас уже нет на свете Марфуши, а я ещё есть. Поэтому слушайте Марфушину сказку, как я её вам расскажу.

МАРФУШИНА СКАЗКА В ТРИ БЛИНА ДЛИНОЙ

Жила-была на свете мышка. Она очень любила блины.

Вот как-то испекла она три блина.

Съела первый блин, а он получился комом – встал у неё в горле – ни взад ни вперёд. Первый блин всегда комом.

«Ну ладно, – думает мышка, – съем второй блин. Второй первого прошибёт».

Съела она второй блин, а он тоже комом встал.

«Не прошибает, – думает мышка. – Съем третий».

Съела третий – и третий делу не помог.

Выскочила мышка из норки, бегает по лесу, приговаривает:

Утрясайтесь, блинчики,

Растрясайтесь, пшённые!

Добежала она до старого дуба, который рос на опушке.

Встала под дубом и подпрыгивает на одном месте, чтоб блинчики поутряслись.

Услыхал дуб, как мышка блинчики уговаривает, и смешно ему стало. «Вот, – думает, – какая глупая мышка. Шугану-ка я её».

Уронил он жёлудь, да так ловко, что прямо в мышку попал.

Тут первый блинчик и проскочил от страху.

– Что такое? – пискнула мышка. – Что это падает?

Усмехнулся дуб: какая глупая мышка попалась! Шевельнул ветвями и шепнул:

– Небо!

Тут от страху и второй блинчик проскочил, а сама мышка бросилась бежать со всех ног.

– Эй, девушка! – крикнула ей крыска. – Куда бежишь?

– Ой, крыска-сестрица! Небо падает! Понимаешь? Падает небо! Такой здоровенный кусок на меня упал! Бежим!

Напугалась крыска, дунула за мышкой следом. Бежит и думает:

«Уж если небо кусками падает – куда от него убежишь?»

– Эй, грызуны! Куда бежите? – крикнул им заяц.

– Незнамо куда, – ответила крыска, – где небо не падает.

– А чего оно здесь, падает, что ли?

– А ты чего, сам, что ли, не видишь?

Глянул заяц на небо – ого! О-го-го! Падает! Прямо на зайца! И пустился заяц бежать!

Так бежали мышка, крыска и заяц и всем рассказывали, что небо падает. И скоро уже бежали за ними и волк и лиса.

Бегали они, бегали, опять к старому дубу прибежали.

Стоят под дубом, кричат:

– Небо! Дорогое наше небо! Не падай! Умоляем!

– Вы чего это раскричались? – строго спросил их старый дуб.

– Да как же, дяденька, не кричать да не плакать, ведь небо падает.

– Ах вы, чудаки-чудаки, – сказал дуб. – Это вы падёте, и я упаду, а небо будет стоять вечно.

Тряхнул дуб ветвями – посыпались жёлуди. Кому по лбу жёлудь попал, кому – по загривку.

Кинулись звери кто куда – врассыпную. И тут уж, конечно, у мышки и третий блинчик проскочил.

СКАЗКА О ПОЛЫННОМ ЯЗЫКЕ

Полыновцы часто рассказывали сказки своим детям. Но самое удивительное, что и сказки рассказывали и так просто между собой они говорили на особом, на полынном языке. Казалось, что слова и сами звуки их голоса пронизаны степным ветром, пропитаны полынью.

Давно-давно, в древние времена, пришли сюда люди с Севера, со скалистых морозных гор. Они остановились посреди бескрайней степи – поразила их степь, залитая солнцем, обрадовал запах полыни.

Они остались жить в степи, и у дороги родилась деревня – Полыновка.

А вокруг были русские деревни, русские города. Земля русская приютила полыновцев, стала для них родной землёй.

Вот так и получилось, что рядом с русским народом жил другой народ – полыновцы. По-настоящему народ этот назывался – мокша, а земля вокруг – Мордовия.

Вот уж кому было трудновато, так это Татьяне Дмитриевне. Она-то была русская и учила полыновцев грамоте и письму на русском языке, потому что на полыновском в те далёкие времена не было книг.

Вот, к примеру, на уроке Татьяна Дмитриевна спрашивает ученика:

– Где твоя тетрадка?

А он отвечает:

– Кати коса…

«Какая коса? – думает Татьяна Дмитриевна. – Куда её катить? Нет уж, не буду я катить свою косу».

А коса у ней была – большая, красивая коса, которую она иногда укладывала вокруг головы, а иногда выпускала на плечи.

– Где же твоя тетрадка? Куда ты её девал?

– Кати коза…

Этого ещё не хватало – козу катить!

А на полынном языке «кати коса» означает – «не знаю где», а «кати коза» – «не знаю куда».

Много ещё было странных и красивых слов у полыновцев, и Лёля все эти слова понимала. Она с детства говорила сразу на двух языках.

И было удивительное слово – «ломань».

На полыновском языке это слово означало – «человек».

И Лёля думала: почему же человек – «ломань», ведь люди не ломаются, они так крепко и гордо ходят по дороге?

Однажды она увидела старую бабушку. Совсем сгорбилась бабушка, еле шла по дороге, опираясь на клюку.

– Бабушка, бабушка, – подбежала к ней Лёля. – А ты – ломань?

– Ломань, доченька, ломань. Я ещё человек.

Лёля смотрела ей вслед и долго думала и поняла, что жизнь может и вправду ломать человека, и главное, чтоб не сломала.

Так в Лёлиной голове сливались два языка – русский и полыновский, они помогали друг другу. Иногда Лёля чего-то не понимала на русском, зато понимала на полыновском.

Но мы дальше всё будем рассказывать на русском.

А то ещё, чего доброго, нам скажут: «кати коза», а мы схватим какую-нибудь козу да и покатим её не знаю куда.

СКАЗКА О СОЛДАТИКЕ

– Ну вот и приехали, – сказал однажды дед Игнат, входя в комнату.

Своими крепкими заскорузлыми пальцами он держал за ухо какого-то чернявого мальчонку. Более чумазого мальчонки Лёля пока в своей жизни не встречала. А ещё он был – кудрявый!

– Цыганёнок! – сказала Татьяна Дмитриевна. – Отпусти его, Игнат.

Дед отпустил, и в тот же миг цыганёнок прыгнул к окну и вылетел бы на улицу, если б дед не успел ухватить его за ухо.

– Откуда ты? – спросила Татьяна Дмитриевна. – Как тебя звать?

– Ква-ква! – ответил цыганёнок. – Ква-ква-ква!

И тут он вытащил из-за пазухи лягушку. Лягушка прыгнула – Татьяна Дмитриевна вскрикнула, а кудрявый снова прыгнул к окну, и лягушка за ним.

Но дед Игнат снова поймал и мальчишку и лягушку. Лягушку отпустил за окно, а мальчика оставил в школе.

Кудрявый наконец понял, что выпрыгнуть за окно ему не дадут.

– Отпусти ухо, дед, – сказал он. – Не буду прыгать.

Дед Игнат отпустил ухо, и кучерявый протянул руку Лёлиной маме и сказал:

– Мишка.

– Откуда ты? – спросила Татьяна Дмитриевна. – Откуда ты взялся?

– С войны, – ответил Мишка. – Я – бродячий солдат.

В тот же день повели Мишку в баню.

– Не хочу мыться! – кричал бродячий солдатик. – Не хочу париться!

Но его отмыли, дали штаны и новую рубашку.

Спать Мишку уложили в сторожке, у деда Игната.

И как только настала ночь и дед Игнат захрапел – Мишка тут же и убежал.

Но и дед Игнат храпел нарочно. Он решил поглядеть, куда бежит бродячий солдатик. А Мишка добежал до ближайшего стога, закопался в него и заснул.

– Пускай себе спит, – решил дед Игнат, вернулся в сторожку, залез на печку и захрапел уже по-настоящему.

С тех пор и жил цыганёнок Мишка в деревне Полыновке, а спал где хотел – то в сторожке, то в стогу сена.

Откуда он здесь взялся – никто никогда не узнал. Наверно, потерялся, отстал от родных цыган, бродящих по полынной степи.

СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА УХОДИЛ НА ВОЙНУ

– А ну-ка пойди сюда, – сказал Мишка Лёле, когда увидел её, и он поманил девочку пальцем.

– Не пойду, – сказала Лёля.

– Иди-ка сюда, иди.

– Не пойду, у тебя там – жаба!

– Где?

– Да вон там.

– Тут, что ли? – спросил Мишка и сунул руку за пазуху. – Да нету здесь ничего. Иди, не бойся.

Но Лёля не пошла к Мишке. Пускай не думает, что она дура. Она ясно видела, что за пазухой у него кто-то шевелится.

– Ну ладно, – сказал Мишка. – Это не жаба, а простая лягушка. Смотри, я её отпущу.

Мишка вытащил из-за пазухи лягушку и бросил её в лужу.

– Иди теперь ко мне, не бойся.

И Лёля подошла к Мишке. А у него за пазухой была вторая лягушка. И он вытащил её и сунул Лёле прямо в нос.

И Лёля, конечно, закричала изо всех сил и отпрыгнула. А Мишка хохотал на всю деревню.

– Ну ладно, – сказал он, отхохотавшись. – Иди снова сюда.

– Не пойду, – сказала Лёля. – Ты – обманщик.

– Да ладно, иди, нету больше лягушек.

– Не пойду, и всё.

– Обижаешь, – сказал Мишка. – Ладно. Я сам уйду в солдаты. Уйду на войну.

– Как это так? – удивилась Лёля.

– А вот так! – сказал Мишка и повернулся спиной. – Вот видишь – ухожу.

Он сделал два шага и остановился.

– Ухожу в солдаты. На войну. А там меня убьют. И все будут плакать. И всё это из-за тебя.

И Мишка снова повернулся к Лёле спиной и пошёл в солдаты. На войну. И Лёле сделалось жалко, что он уходит в солдаты. Он хоть и обманщик, а – весёлый человек. Жалко его убивать.

– Эй, Мишка, – сказала она вдогонку. – Не уходи в солдаты.

СКАЗКА ОБ ИГРЕ В ЯЙЦА

– Ну, ладно, – сказал Мишка. – Пока не уйду… а теперь давай яйца катать.

– Как так?

– А вот так, – сказал Мишка и достал из кармана куриное яйцо. – Видишь это яйцо? Оно варёное. А можно играть и неварёными, неважно. А вот смотри – мяч.

И он достал из кармана мячик, сшитый из разных тряпок.

– Теперь кладём яйцо на землю и отходим в сторону. И кидаем мяч. Кто попадёт в яйцо – тот его и съест. Понятно?

– Понятно, – сказала Лёля.

– Ну кидай, – сказал Мишка и протянул Лёле мяч.

Лёля взяла мячик и кинула. Мяч полетел куда-то в сторону, совсем не туда, где лежало яйцо.

– Так, – сказал Мишка, – промазала. Теперь моя очередь.

Он размахнулся и кинул так ловко, что сразу попал в яйцо. Мишка подбежал, схватил яйцо, мигом содрал с него скорлупу и сунул яйцо в рот. С удивлением смотрела Лёля, как Мишка быстро ест яйцо.

– Ну давай теперь ты своё яйцо, – сказал Мишка.

– Какое яйцо?

– Как это какое? Твоё яйцо. Моё мы проиграли и съели. Теперь твоя очередь ставить на кон яйцо.

– А у меня нету яйца.

– Как это нету? У деда Игната за печкой-то, в корзинке. Беги и неси.

– Нет, не могу, – сказала Лёля. – Дед Игнат заругает.

– Ах, ты не можешь?

– Не могу.

– Совсем-совсем не можешь?

– Совсем-совсем.

– Ну тогда я ухожу в солдаты. – И Мишка повернулся к Лёле спиной и пошёл в солдаты.

– Стой, Мишка, – сказала Лёля, – не уходи в солдаты. Я принесу.

Она побежала в школу, взяла из кошёлки яйцо. Яйцо положили на землю, и Лёля, конечно, снова промахнулась, а Мишка сразу попал. От удара яйцо треснуло, потому что было сырое. Но Мишка его быстренько выпил.

– Беги, неси новое.

И Лёля побежала.

Когда Мишка выиграл девять яиц и Лёля побежала за десятым, он крикнул ей вдогонку:

– Эй, Лёля-Лелесь! Надоели несолёные яйца. Неси вместе с яйцом и соли! И хлеба краюху!

И Лёля, конечно, всё принесла.

– Разделим по-братски, – сказал Мишка и разломил кусок хлеба пополам, посыпал солью.

А Лёля задумалась и сказала потом:

– Наверное, ты мой степной брат.

– Как так? – спросил Мишка.

– А так. У каждого человека есть свой степной брат. Мне Марфуша рассказывала.

МАРФУШИНА СКАЗКА ПРО СТЕПНОГО БРАТА

Жила когда-то в деревне Полыновке девочка. Жила она в бедном доме вместе со своей матерью. И не было у неё ни братьев, ни сестёр. А про степного брата она ничего не знала.

Вот заболела мать. А в доме ни хлеба, ни пшена – вода холодная. Напилась мать воды и говорит дочке:

– Иди, доченька, в поле. Позови на помощь своего брата.

– Какого, – девочка говорит, – брата?

– Степного.

Вот пошла девочка в поле, стала там и говорит:

– Братец, братец мой степной, отзовись!

И вдруг слышит шёпот издалека:

– Стё…ё-ё…па… Стё-ё-па…

Обрадовалась девочка, что отозвался брат.

– Стёпа, братец, матушка наша хворает, а в доме нет ничего – только вода холодная.

И тут заволновалась степь, раздвинулись кусты полыни, и показался высокий и странный человек. Он был весь серебряный, как полынь. Одежды – серебряные и волосы. Обнял он девочку и говорит:

– Я Стёпа – твой брат степной.

Вот пришли они домой, и брат быстро наколол дров, согрел воды. А потом сходил к соседям, отдал свой серебряный кафтан за мешок картошки да бутыль постного масла. Наварили они картошки, и матушка пошла на поправку.

Так и стали они жить втроём, матушка, да дочка, да степной брат Стёпа.

А зима была долгая. Скоро кончилась картошка да постное масло, пошёл Стёпа к богатым соседям, променял сапожки серебряные на мешок муки. Так и дожили до весны, и ничего серебряного больше у Стёпы не осталось – только волосы да серебряный зубик.

– Дальше нам не прожить, – сказал Стёпа. – Пойду-ка я на вольные земли. Заработаю денег, а осенью вернусь.

Видят мать с дочкой – делать нечего. Поплакали.

Пошла девочка провожать степного своего брата.

Дошли до реки, остановился Стёпа и говорит:

– Видишь эту ветлу? Это я её посадил. Вон какие листья серебряные. Где бы ни был – я с ветлой этой связан. Вспомнишь обо мне – приходи сюда, посиди под ветлой.

Зашумела ветла, и девочка обрадовалась, что брат оставил ей своё дерево.

– А это – рубашка, – сказал брат и достал из дорожного мешка белую рубашку, расшитую красными узорами. – Эту рубашку я для тебя берёг. Никому не давай её, потому что она – чудесная. А ещё я оставлю тебе свой зубик серебряный.

– Да как же так?

– А очень просто. Зажмурь-ка глаза. Раз, два…

Открыла девочка глаза – и не увидела брата, исчез. А про зубик серебряный она ничего не поняла. Пришла домой, а мать и говорит:

– Ой, какой у тебя зубик серебряный! Откуда?

Дни шли за днями, а от брата никакой весточки. Девочка с серебряным зубиком часто приходила на берег речки, садилась под братской ветлой, слушала шуршание листьев.

Однажды она заметила, что на ветле появились сухие ветки. Листья с них опадали. Заволновалась девочка с серебряным зубиком.

– Плохо брату. Одиноко. Пойду-ка я на вольные земли, помогу брату.

А мать не пускает, за руки держит.

– Пустите, матушка. Вон у ветлы ветки сохнут!

Видит мать – делать нечего, сохнут ветки. Нарядила дочку в рубашку, расшитую красными узорами, заплакала, и упали девочке на грудь две слезы.

– Милая, – сказала мать. – От смерти, от болезни, от беды спасут тебя мои слёзы. Береги их. И в речке не купайся. И зубик серебряный никому не показывай, а то отнимут. Давай лучше воском его залепим.

Так и сделали. Залепили серебряный зубик воском, и пошла девочка на вольные земли. Вот идёт тёмным лесом, а навстречу – тётка Вирява, косматая, губы красные.

– Здорово, девочка. Далёко путь держишь?

– На вольные земли.

– И я с тобой!

– Идём.

Шли они, шли, а солнце печёт. И вот пришли к речке.

– Давай, девочка, искупаемся, – Вирява говорит, – а то жарко.

Вышли они на песчаный бережок, разделись. Залезла девочка в воду, а грудь рукой прикрывает. Вирява сбросила лохмотья, схватила чудесную рубашку, хотела надеть.

– Ой, матушка, тётка Вирява мою рубашку схватила!

И тут послышался голос матери:

– Сейчас, сейчас, дочка! Бегу тебя выручать. Откручу Виряве голову!

Напугалась тётка, откинула чудесную рубашку, снова надела свои лохмотья. Пошли они дальше.

Долго шли, а солнышко всё печёт. И вот пришли к другой реке.

– Давай ещё разок искупаемся, – Вирява говорит. – Я уж теперь рубашку не трону, я твоей матери боюсь. Разделась Вирява, полезла в воду.

– Ох, как в речке хорошо, – говорит. – Ох, полегчало!

Не выдержала девочка с серебряным зубиком, разделась, полезла в воду. Плещется, а грудь прикрывает, как бы слёзы материнские не смыть. Заметила это Вирява и давай ей воду на грудь плескать. И смыла материнские слёзы.

Выскочила на берег, схватила чудесную рубашку. За-плакала девочка, закричала, да только на этот раз мать не отозвалась.

Нарядилась тётка Вирява в чудесную рубашку и сразу стала красавицей. Скачет на одной ноге, хохочет, вон, мол, я какая! Что делать? Пришлось девочке лохмотья её надевать.

Пришли они на вольные земли, а навстречу – степной брат. Не узнал он девочку в тёткиных лохмотьях, а вот рубашку чудесную сразу узнал.

– Ты кто такая? – спрашивает Виряву.

– Как это кто? Я сестра твоя родная. Али не узнаёшь?

– Не похожа что-то, – сказал Стёпа. – А ну-ка открой рот.

Разинула тётка Вирява рот, а там и нету серебряного зуба!

Засмеялся Стёпа, схватил Виряву за ухо:

– Ты куда мою сестру подевала?

– Ой, пусти, пусти! – Вирява закричала. – Ухо оторвёшь!

– Оставь её, Стёпа, – сказала девочка с серебряным зубиком, отлепила воск и улыбнулась брату.

Обрадовался брат, целует сестру.

– Сестрица, – говорит. – Как я рад, что ты пришла. Так мне было грустно, одиноко. Теперь ты будешь мне помогать.

Так и стали жить брат и сестра на вольных землях. Он землю вольную пахал, хлеб растил, а она ему во всём помогала. А Виряву-то тётку брат за уши хорошенько потрепал, рубашку чудесную отобрал да и отпустил с миром.

Осенью вернулись они домой с богатыми подарками. Хлеба привезли вдоволь, соли, керосину.

– Ну теперь-то уж вы хорошо проживёте зиму, – сказал степной брат. – А мне возвращаться пора.

– Куда это возвращаться?

– Туда, туда, в степь.

– Ой, да что ты?! Зачем? – заплакала девочка с серебряным зубиком. – Останься со мной.

– Нельзя, никак нельзя, сестрица милая. Я ведь – степной человек, полынный. Да ты не горюй. Плохо на душе станет – приходи в степь, позови, я всегда тебе отзовусь.

Поцеловал он девочку – и пропал в степи.

– Отзовись, братец! – крикнула девочка, и степь сразу отозвалась:

– Стё-па… Стё-па…

С тех пор девочка чуть не каждый день ходила в степь и брат всегда отзывался ей. А уж когда ей совсем плохо на душе было, он выходил из полыни, чтобы обнять сестру.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПРИШЛА ОСЕНЬ

Пришла, пришла к полыновцам осень.

Золотая, конечно, осень.

А ведь на земле не бывает другой осени – всегда золотая.

Полыновцы были в поле. С утра до ночи убирали они урожай, готовились к зиме. И девочки и мальчики помогали родителям – и дрова возили, и картошку копали, лён да коноплю готовили для пряжи, солили огурцы.

А в школе было пусто. Никто в школу не приходил.

Давно прошёл знаменитый день 1 сентября, а уроки никак не начинались.

Татьяна Дмитриевна очень огорчалась. Ходила по дворам, уговаривала отдать детей в школу.

– Да вот ещё дров наготовим… – отвечали полыновцы.

Что было делать? Надо было ждать, и Татьяна Дмитриевна ждала.

Всё-таки она уговорила кое-кого отдать детей в школу.

Особенно неохотно отдавали в школу девочек. Ведь надо было кому-то зимою пряжу прясть да полотно ткать. Занимались этим девочки. У полыновцев ведь всё было своё – домотканое.

Татьяна Дмитриевна готовила школу к началу занятий – мыла, чистила, скребла, а помогали ей дед Игнат и Лёля.

– А Мишка-то где? – спросила Татьяна Дмитриевна. – Что-то его не видно.

Дед Игнат махнул рукой.

– Что такое? Куда он девался?

– Ушёл, – сказала наконец Лёля.

– Куда ушёл?

– В солдаты.

– Как? Что такое?!

А дело было так.

Дед Игнат истопил баню, потащил туда Мишку.

– Не хочу мыться! – кричал солдатик на всю деревню.

Но дед Игнат крепко держал его за ухо. Отмыл солдатика, отпарил.

– Ухожу, – сказал Мишка. – В солдаты!

– Не уходи, Мишка, – просила Лёля.

– Хватит, надоело. Возьму-ка вот этот пустой мешок. Буду складывать в него военную добычу.

И Мишка ушёл с мешком под мышкой. Лёля бежала за ним до самой околицы.

– Когда же он ушёл? – спросила Татьяна Дмитриевна.

– Вчера.

Бродячего солдатика нашли на опушке леса. Он спал, лёжа на мешке. А мешок был плотно набит чем-то, а чем – неизвестно.

– Что у тебя в мешке? – спросила Татьяна Дмитриевна.

– Не могу знать, – по-солдатски ответил Мишка. – Это – военная тайна.

Так они и пошли в деревню с мешком за плечами, в котором лежала военная тайна.

Листья с деревьев сыпались им под ноги, шуршали под ногами. Осень пришла в Полыновку, золотая осень. А ведь на свете не бывает другой осени – всегда золотая.

А в мешке-то у Мишки были орехи. Настоящие лесные осенние орехи. Мишка собрал их, пока был на войне.

И когда начались в школе занятия, тайна военная быстро раскрылась, потому что все ученики щёлкали на переменках Мишкины солдатские настоящие лесные осенние орехи.

СКАЗКА О ТОМ, КАК В ШКОЛЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

А занятия в школе начались уже поздней осенью.

С утра дымили в деревне печи, пахло блинами, пирогами.

А в школе пахло мелом, поздними белыми цветами, новыми чернилами, чёрной доской.

Под доской сидел за столом человек с бородой. Это был лавочник Чернов. Борода у него была густая, глаза тяжёлые. Чернова в деревне побаивались – лавочник, человек богатый. Рядом с Черновым сидел за столом и батюшка поп, тот самый, с трубой на голове, которому Татьяна Дмитриевна руку не целовала.

Руку-то не целовала, а всё равно должна была показывать батюшке уважение. Школа была церковноприходская. Люди, которые приходили в церковь, назывались прихожане, а дети прихожан приходили в школу. Татьяна Дмитриевна должна была подчиняться попу. И она вроде бы ему подчинялась, а в душе не подчинялась никогда.

И вот начался первый урок.

Батюшка поп встал, и все ученики сразу встали.

– Господи, помилуй! – сказал поп, да так громко, что у многих учеников поджилки задрожали.

Батюшка начал читать молитву, ученики вытаращили на него глаза и, конечно, ничего не понимали. Молитву-то он читал на церковном языке, а они-то знали свой язык – полынный.

Голос попа становился всё громче, громче, и ученики совсем оробели.

К торжественному дню они все принарядились. Все были в белых штанах и рубахах, на ногах сияли новенькие лапти.

Стоял среди них и солдатик Мишка. Татьяна Дмитриевна заставила и его прийти в школу, в первый класс. Мишке тоже сшили штаны и рубаху, и дед Игнат перед началом занятий его как следует причесал.

Молитва наконец кончилась. Все вздохнули с облегчением, и батюшка поп сказал;

– А сейчас устроим перекличку. – Он взял тетрадь, которая лежала на столе, раскрыл её и вдруг гаркнул: – Антошкин Иван.

Ученики снова перепугались, а больше всех перепугался Ваня Антошкин, маленький мальчик, который тоже пришёл в первый класс. Он никак не ожидал, что сразу после молитвы батюшка поп назовёт его имя.

– Антошкин Иван! – снова повторил батюшка.

Ваня окончательно побледнел, сморщил нос и вдруг заплакал. Татьяна Дмитриевна подошла к нему и шепнула на ухо:

– Не бойся, Ванечка. Встань и скажи: я.

Но Ванечка плакал безудержно.

– Вот ведь история, – сказал батюшка лавочнику. – Ревёт чадо, а чего ревёт?

– Напугалось чадо, батюшка, – сказал Чернов. – Вот и ревёт. Вы уж потише, батюшка, чадо какое-то пугливое попалось.

– Гм… чадо пугливое… Ну чего ты ревёшь, чадо? Встань и скажи: я.

Ванечка встал, а сказать ничего не мог.

– Ну, – сказал батюшка. – Кто тут Иван Антошкин, можешь ты ответить? Ты Иван Антошкин или я?

Ванечка на миг перестал плакать, подумал немножко, действительно, кто же тут Иван-то Антошкин, и сказал наконец, ткнув себя пальцем в грудь:

– Мон.

Тут все, конечно, засмеялись. «Мон» – это было на полынном языке, а надо было отвечать на русском.

Батюшка поп махнул рукой и продолжал перекличку:

– Киреев Ефим.

– Я.

– Несмеев Григорий.

– Я.

Наконец дело дошло до солдатика.

– Михаил, – прочёл батюшка поп, хотел было продолжить и остановился. – Михаил… Что ещё такое? Михаил, а дальше пусто. Где его фамилия?

– У него нет фамилии, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Он – найдёныш.

– Какой ещё найдёныш? Где фамилия? А ну встань, Михаил.

Мишка встал. Батюшки он особенно не напугался и поглядывал, далеко ли до окна, чтоб выпрыгнуть в крайнем случае.

– Кто ты таков, Михаил? Откуда?

– Я – бродячий солдат, – ответил Мишка.

– Этого ещё не хватало, – сказал батюшка, – то чадо пугливое, то солдат бродячий. Нечего ему в школе делать.

– Вот и хорошо, – сказал Мишка. – Я бы и сам давно ушёл на войну, да Татьяна Дмитриевна не пускает. Ну пока! Привет! Пишите письма, а я пошёл.

– Сядь, Михаил, на место, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Ты будешь учиться.

– Да он же некрещёный! – взревел батюшка. – Фамилии не имеет.

– Пусть учится, – спокойно ответила Татьяна Дмитриевна.

– Бррродячий солдат… – забурчал батюшка поп. – Ладно, пусть сидит. Немедленно придумать ему фамилию и окрестить.

СКАЗКА О ФАМИЛИИ

А Лёля сидела всё это время в сторожке у деда Игната. Она слышала, как плакал Ваня Антошкин и как Мишку-солдатика чуть не выгнали из школы.

Наконец дверь класса отворилась, и батюшка с лавочником вошли в сторожку. Дед Игнат и Лёля поклонились. Дед Игнат схватил колокольчик, зазвонил. Подталкивая друг друга, ученики выбежали на улицу – началась переменка.

Только Ваня Антошкин на улицу не пошёл, сел на скамейку рядом с Лёлей. Он всё ещё немножко дрожал.

– Вань, Вань, – сказала Лёля. – Хочешь картошечки печёной?

– Угу, – потихоньку сказал Ванечка.

Лёля достала ему из печки картофелину, и Ванечка всю переменку эту картофелину потихоньку жевал.

Дед Игнат снова зазвонил в колокольчик, ученики собрались в классе. Вошла в класс и Лёля, села в самом дальнем уголке, у стены.

– Начнём урок, – сказала Татьяна Дмитриевна. – И начнём вот с чего. Придумаем все вместе Мише фамилию.

– Давайте, давайте, – развеселились ребята. Им, конечно, раньше никогда придумывать фамилии не приходилось.

– Назовём его Найдёнов, – сказала Марфуша. – Он ведь нашёлся, пускай будет Найдёнов.

– Его дед Игнат привёл, – сказал Максим. – Пусть будет Дедов или Игнатов.

– Ну уж нет, – сказал солдатик. – Не хочу я быть Игнатовым. Он меня за ухо таскал. Да и вообще, зачем мне фамилия? Мне и Мишки хватит.

– Имени хватит, я согласна, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Но всё-таки принято, чтоб у человека была фамилия. Сам подумай, у всех есть фамилия, а у тебя нет. Нехорошо. Хочешь, возьми мою?

– А какая у тебя фамилия? – спросил Мишка.

– Колыбина.

– Мне эта фамилия не подходит.

– Да почему же?

– Да она… какая-то не солдатская. Нет, я какой-нибудь другой буду.

Тут все стали вспоминать, какие есть в деревне фамилии, и много набралось фамилий у полынного народа: Алемаевы, Антошкины, Чекаловы, Сараевы, Несмеевы, Лапштаевы, Тулаевы, Киреевы, Кулясовы и много ещё других фамилий, но ни одна из них Мишке не понравилась.

– Не знаю, что с тобой и делать, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Ничего тебе не нравится.

– Ничего, – согласился Мишка.

– Эй, Мишка! – послышался вдруг голос Лёли из дальнего угла. – Ты ведь орехи любишь.

– Конечно, люблю. Недавно целый мешок набрал.

– Вот и возьми себе фамилию – Орешкин.

– Орешкин? – задумался Мишка. – Вроде – неплохо звучит. По-солдатски.

И все ученики согласились, что звучит неплохо – Орешкин! Здорово звучит! По-солдатски!

Так и стал Мишка-солдатик Михаилом Орешкиным.

А уже потом, через несколько дней, когда Татьяна Дмитриевна на уроке по русской истории рассказала о великом полководце Суворове, Мишка потребовал, чтоб ему сменили фамилию и звали теперь – Суворов!

– Я – Суворов! – кричал он на переменках. – А вовсе никакой не Орешкин.

А ещё через несколько дней он потребовал, чтоб его звали Михаил Кутузов, и нарочно прищуривал глаз, потому что великого полководца Михаила Кутузова ранили в глаз на войне.

И ребята звали его то Суворовым, то Кутузовым, но как ни прищуривал глаз бродячий солдатик, он всё равно остался на всю жизнь Мишкой Орешкиным.

СКАЗКА ОБ УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

А после того, как Мишке придумали фамилию, начались в школе серьёзные уроки.

И первым был урок русского языка.

Это был, конечно, самый трудный урок для полыновских ребят, потому что некоторые не знали по-русски ни слова.

Первым делом Татьяна Дмитриевна нарисовала на доске круглую человеческую голову, с ушами, а без глаз.

– Это что такое? – спросила она.

– Пря! – закричали ребята на полынном языке. – Пря это.

– А по-русски – голова. Ну, повторим все вместе: го-ло-ва!

– Го-ло-ва! – закричали ребята теперь уже на русском языке.

Тут Татьяна Дмитриевна взяла мел и нарисовала на голове глаз.

– А это что такое?

– Сельме! – закричали ребята на своём языке.

– А по-русски – глаз. А ну-ка повторим все вместе.

– Глаз! Глаз! Глаз! – закричали ребята на русском языке. – Ухо! Ухо! Нос! Нос!

Потом стали изучать новые слова: рука, ладонь, палец, ноготь.

И особенно трудным оказалось слово «ноготь».

– У лошади – копыто, – объяснила Татьяна Дмитриевна. – У коровы тоже – копыто, а у нас – ноготь, ногти.

Наконец ребята запомнили и это слово.

В самом конце урока Татьяна Дмитриевна подошла к Ване Антошкину.

– Это что у тебя, Ванечка? – сказала она и ласково положила руку ему на голову.

– Голова, – прошептал Ванечка.

– Молодец, хорошо. А это что?

– Глаз.

– А это?

– Рука.

– А это что такое? – спросила Татьяна Дмитриевна и потрогала ноготь у Ванечки на руке.

Ванечка покраснел и молчал.

– Ну вспомни, у лошади копыто, а у человека…

– Копыт, – сказал Ванечка, и тут все ребята, конечно, засмеялись.

Дед Игнат зазвонил в колокольчик: переменка! Все побежали на улицу. Мишка-солдатик ухватил за нос Ефимку Киреева и кричал на всю деревню:

– Нос! Нос! Нос!

– Ухо! Ухо! – кричал в ответ Ефимка, стараясь ухватить солдата за ухо.

А Ванечка Антошкин сидел в сторожке у деда Игната и плакал.

– Вань, Вань, – говорила Лёля. – Не плачь. Тят аварьде. Не плачь. Понимаешь?

– Горе у меня, – сквозь слёзы шептал Ванечка. – «Копыт» сказал.

– Не беда, – успокаивала его Лёля. – Хочешь картошечки печёной?

Ванечка на миг перестал плакать, подумал немного и сказал:

– Угу.

СКАЗКА О СОСНОВОЙ ЛАМПЕ

И пошли школьные дни один за другим – день за днём, урок за уроком.

Всё глуше становилась осень, всё ближе приближалась она к зиме. Зарядили дожди, заныли степные ветры.

А в школе дед Игнат топил с утра обе печки, было тепло, уютно. Трещали в печках дрова, скрипели перья, слышался голос Татьяны Дмитриевны.

В школе вообще-то было три класса – первый, второй и третий, а классная комната одна. И все три класса занимались в одном классе. Иногда какой-нибудь класс переселялся в сторожку к деду Игнату и занимался там, прямо у печки. Но чаще всего все сидели в одной комнате, но путаницы на уроках не было. Пока один класс решал задачки, второй писал, а уж с третьим Татьяна Дмитриевна занималась устно.

Лёле было, конечно, интересней всех, потому что она училась сразу во всех трёх классах. То подсядет к ребятам, которые решают задачки, то посмотрит, кто как пишет, то послушает, о чём рассказывает мама. Незаметно училась Лёля читать и писать.

Максим и Марфуша учились уже в третьем классе, хорошо знали русский язык. Они помогали Татьяне Дмитриевне. Когда учительница выходила из класса, старшими ребятами командовал Максим, а младшими Марфуша. Командовать-то они командовали, да только никто их особенно не слушал.

Всё дольше длились осенние ночи, всё ближе приближалась зима. Раньше осень незаметно двигалась к ней, а теперь зима сама пошла навстречу.

Вечерами загоралась в школе зелёная лампа. Это была керосиновая лампа с абажуром из тонкого стекла особого какого-то зелёного цвета – лесного цвета, соснового.

Под лампою сидела у стола Татьяна Дмитриевна, проверяла тетради, рядом с нею пристраивалась Лёля, смотрела картинки в книжках, рисовала домики и коров. Дед Игнат покашливал в сторожке. Потом вдруг хлопала на крылечке дверь – появлялась Марфуша, а за нею Максим, и снова собирались в школе почти все ученики.

Они рассаживались у стола вокруг учительницы. Сосновый и лесной свет падал на их лица, и так это было необыкновенно – сидеть вечером в школе, рисовать или решать задачки.

Максим и Мишка-солдатик каждый вечер пекли в печке картошку. А вечер тянулся долго. Уже ни огонька не светило в деревне, а в школе всё ещё горело сосновое окно. И там, за столом, сидели ребята, смеялись и болтали, и дымила печёная картошка под сосновой керосиновой лампой.

– Ну вот и приехали, – ворчал дед Игнат и тоже присаживался поближе к сосновой лампе.

Печёная картошка веселила деда. Наевшись картошки, он смеялся вдруг, и дрожали его рыжие усы над прокуренной бородой. Молчаливый обычно, дед начинал бурчать себе под нос, и из бурчанья этого сама собой появлялась сказка. Сказки у него были особенные, всё больше про волков.

Много времени прошло с тех пор, и нет на свете деда Игната. А я ещё есть. Вот и слушайте сказку деда Игната, как я вам её расскажу.

СКАЗКА ПРО ДЕДА ИГНАТА И ВОЛКА ЕВСТИФЕЙКУ

Жили-были в полынных степях старик со старухой.

И были у них кошка-судомоечка, собачка-пустолаечка, овечка-тихоня и Басуля-коровушка.

А рядом с ними жил в овраге Евстифейко-волк. И этот Евстифейко большой разбойник был.

И вот настала зима, снег выпал, ударил мороз. Нечего стало Евстифейке есть. Вот приходит он к старику и говорит:

– Здорово, старик.

– Здравствуй, Евстифейко-волк.

– Ты, старик, отдай мне старуху, я её съем.

– Вот ещё чего выдумал. Мне старуху жалко.

– Тогда давай чего другое, а то у меня в животе бурчит.

Пристал Евстифейко, никак от него не открутишься. Делать нечего, отдал старик кошечку-судомоечку.

Проглотил её Евстифейко – опять к старику прибегает:

– Давай старуху – в животе бурчит.

Не хочется старику старуху отдавать – отдал собачку-пустолаечку.

Но Евстифейке и этого мало.

– Давай, – говорит, – старуху.

– Да что ты привязался? – старик говорит. – Не отдам.

– Давай и всё, – такой этот Евстифейко упорный оказался.

Нечего старику делать – пришлось овечку-тихоню отдать.

Проглотил Евстифейко тихоню, опять прибегает:

– Давай старуху.

– Дудки.

– Дак в животе играет.

Жалко старику старуху, не хочется отдавать. Отдал Басулю-коровушку. А корова-то здоровенная была да бодливая.

«Надеюсь, подавится», – думает старик.

Но Евстифейко и коровушку проглотил. И два дня он – это верно – не приходил к старику, а тут опять заявляется. Идёт, кое-как лапы переставляет, еле брюхо по земле волочит.

– Здорово, – говорит, – старик.

– Здравствуй, Евстифейко-волк.

– Да, вот они какие дела-то, – Евстифейко говорит, – с животом-то с моим.

– А чего такое-то? – старик говорит, будто не понимает.

– Играет живот.

Прислушался старик – и верно, играет живот. И собачка там лает, и кошка мяучит, и корова мычит. Только овечки-тихони не слышно. Непонятно, в животе овечка или ещё где?

– Так ты чего? – старик говорит. – Старуху, что ли, хочешь?

– Ну да, – Евстифейко объясняет, – давай бабку, я её съем.

– Не дам бабку, – старик говорит, – лучше меня глотай.

– С удовольствием, – Евстифейко говорит, – проглочу. Я вообще-то давно хотел тебя проглотить, да только неловко говорить было. Поэтому я про бабку и намекал.

– Глотай меня, Евстифейко, – старик говорит. – Только скажи, где овечка-тихоня?

– Овечка-то? Так она у меня в брюхе.

– Ну, глотай, – старик говорит, – разевай пасть.

Вот Евстифейко разинул рот, старик разбежался и прыгнул. И Евстифейко его проглотил.

И вот очутился старик у волка в брюхе. Огляделся.

– А здесь ничего, – говорит, – неплохо. Темновато, правда, но уютно.

Пошёл старик по волчьему брюху бродить. Бродил, бродил, смотрит – кошечка-судомоечка сидит.

– Здорово, кошка, – старик говорит.

– Здравствуйте, батюшка.

– Ну как ты тут?

– Да так, – кошка отвечает, – тускло.

– Знаешь чего, – старик говорит, – давай будем Евстифейку переворачивать?

– Как? – кошка говорит.

– А так – перевернём весь живот волчий.

– Лады, – кошка говорит.

Ударили они по рукам и стали по волчьему брюху скакать. Старик кричит, а кошка мяучит. Скоро к ним и другие проглоченные прибежали – и собачка-пустолаечка, и Басуля-коровушка, и овечка-тихоня нашлась где-то в закоулках. Скачут да мычат!

Прободали волчий живот и выбрались все на волю. А уж старуха стоит, поджидает. Стали они бабку целовать.

А Евстифейко-то волк рядом ходит.

– Дайте, – говорит, – ниток-то суровых, брюхо зашить.

Ну дали ему суровых ниток, зашил он брюхо и укатился в овраги.

СКАЗКА О ПРАЗДНИЧНЫХ СТИХАХ

Что-то глухо стукнуло в окно – и Лёля проснулась. Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. В комнате было светло-светло. Странно, огромно и празднично.

Она подбежала к окну и сразу увидела – снег!

Снег выпал! Снег!

Под окном стоял Мишка-солдатик и лепил снежок. Прицелился, кинул и ловко попал, не в стекло, а в оконную раму. Вот, оказывается, какой глухой стук разбудил Лёлю.

– Ну погоди, Мишка! – крикнула Лёля через стекло и, даже не умывшись, побежала на улицу.

Она выскочила на крыльцо, слепила снежок и кинула Мишке прямо в лоб, да попала в деда Игната. Слепила было второй, но не успела долепить, как дед Игнат зазвонил в колокольчик – пора, пора, пора! Пора на урок!

И у колокольчика школьного был сегодня какой-то особенный снежный и праздничный звонок.

Выпал, выпал, выпал снег – и преобразилась деревня Полыновка, исчезли под снегом засохшие, пожухлые травы, светлыми стали тёмные соломенные крыши, а из труб валил новый дым – снежный, зимний.

– Ну, ребята, – сказала Татьяна Дмитриевна, – сегодня у нас настоящий праздник! Выпал первый снег! Будем праздновать!

– Как праздновать? Как, Татьяна Дмитриевна? Блины, что ли, печь?

– Или пироги со снегом?

– Блины потом, – улыбнулась учительница. – И пироги потом. Первым делом будем читать праздничные стихи. На празднике обязательно надо читать стихи.

Ребята примолкли. Они, конечно, не знали, что на празднике надо читать стихи.

Татьяна Дмитриевна достала книжку и стала читать:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетётся рысью как-нибудь…

И пока читала Татьяна Дмитриевна, в классе было тихо-тихо, а за окном белым-бело.

Ребята, конечно, поняли, что стихи эти особенные, действительно праздничные. Они поняли и слова «зима», «крестьянин», «лошадка». Сообразили, что «дровни» – это сани, на которых возят дрова. Но три слова они не поняли: «торжествуя», «почуя» и «обновляет».

И Татьяна Дмитриевна стала объяснять:

– Торжествует – значит, радуется. Снег выпал. Теперь не надо на телеге грязь месить, на санках-то куда приятней катиться по снегу. Вот и мы сегодня радуемся, торжествуем, потому что в природе произошло великое событие – выпал снег! Ясно?

– Ясно! Ясно!

– Татьяна Дмитриевна! Давай торжествовать! – за-кричал солдатик.

– Давай! Давай! – подхватили все.

И тут поднялся в классе крик и гвалт: кто размахивал руками, кто пел, а кто кричал – в общем, все торжествовали как умели. А Татьяна Дмитриевна смотрела на это торжество и смеялась.

– Ну ладно, хватит торжествовать, – сказала она наконец. – Разберём теперь другие слова: «Его лошадка, снег почуя…» Так вот, лошадка почувствовала снег, почуяла, вдохнула снежный запах. Понимаете?

– Понимаем, понимаем! – закричали ребята.

– А ты, Ванечка, понял или нет?

– Понял, – тихо сказал Ванечка.

– А что ты понял?

– Лошадку.

– А ещё чего ты понял?

– Я лошадку понял.

– А как ты понял-то?

– А так, – сказал Ванечка. – Лошадка вышла из сарая и увидела снег и сделала вот так. – И тут Ванечка сморщил свой нос и стал нюхать парту.

Тут все, конечно, засмеялись, как Ванечка понял лошадку, и особенно было смешно, как он парту нюхает.

А Ванечка сморщил нос и только хотел было заплакать, но Татьяна Дмитриевна сказала:

– Ребята, скорей, скорей, посмотрите в окно.

И все кинулись к окну, а Ванечка подумал: «Потом поплачу» – и тоже побежал к окну.

А там за окном ехал на санях к школе дед Игнат. Он помахивал кнутом, а на санях, на дровнях, лежали дрова, и лошадка рысью плелась как-нибудь, а путь, по которому подъезжал к школе дед Игнат, и вправду обновлялся – первые санные следы ложились на первый снег.

И всё было в точности так, как читала стихи учительница, только особенного торжества не было видно на лице деда Игната.

Лошадь стала, дед Игнат слез с саней и, развязывая верёвку, обхватившую дрова, бормотал что-то. Через стекло не было слышно, что он бормотал, но все ребята знали:

– Ну вот и приехали.

СКАЗКА О СНЕЖНЫХ ЧАСАХ

А к большой переменке выглянуло вдруг солнце из снежных облаков – ослепительно засияла пришкольная поляна, та самая поляна, на которой весной было много одуванчиков.

– А теперь все пойдём на улицу, – сказала Татьяна Дмитриевна, – будем делать снежные часы.

– Как так? Какие часы?

– А так, – улыбнулась учительница. – У каждого из нас будут свои часы.

Ребята побежали на улицу, а за ними и Лёля. Снежные часы, да что же это такое?

В школе, конечно, были большие стенные часы, которые Лёля когда-то давно за нос хватала. Были ещё часы у батюшки попа и у мельника Аношкина. А больше в деревне ни у кого часов не было. И вдруг – снежные часы! Да что же это такое? Ребята думали, что они сейчас начнут лепить часы из снега – стрелки, цифры, маятник, но всё получилось по-другому.

Татьяна Дмитриевна взяла большой школьный циркуль и на ровной снежной поверхности начертила круг.

В центре его она воткнула палку, и тут же синяя солнечная тень от палки упала на снег.

– Эта тень и будет стрелкой, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Она покажет, который час. А теперь нарисуем на снегу и циферблат.

Школьной указкой провела она от палки, стоящей посреди круга, тоненькие линии. Линии эти разделили круг, и в каждом делении написала учительница цифру. И синяя стрелка-тень попала на цифру «10». И ребята побежали в школу поглядеть на стенные часы – точно, десять!

Все, конечно, пришли в восторг. Снежные часы! Как здорово! Стали тут же выстругивать палочки покрасивей, расчерчивать снег циркулем, а кое-кто даже вылепил из снега и цифры.

– Татьяна Дмитриевна, посмотри мои часы! – кричал солдатик.

– Мои, мои посмотри!

Огромное количество снежных часов рассыпалось по поляне, и все они показывали одно и то же время – десять часов утра.

Самые красивые часы получились у Максима. Палочку, которая стояла в середине, он застругал ножом, как часовую стрелку, и тень получилась необыкновенной – как синее копьё лежал на снегу этот след солнца.

Лёля тоже сделала свои часы и долго ждала, когда же мама подойдёт, посмотрит. Но мама долго не подходила – под огромным небом на огромной поляне вела она урок. И как часовые стояли ученики рядом со своими часами. И Лёля стояла рядом со своими часами и радовалась, что у неё есть теперь часы и сделала она их сама.

Вдруг она заметила, что среди ребят не видно Вани Антошкина. Не дождавшись мамы, она побежала в школу. Так точно – Ваня сидел в сторожке, в уголке, и плакал.

– Они смеются… – сквозь слёзы сказал он. – А я лошадку понял.

– Пойдём скорей на улицу. Все ребята сделали свои часы, а ты ещё нет. Пойдём.

Она схватила его за руку и потащила на крыльцо.

– Понял я лошадку, – шептал Ванечка. – Понял.

Они вышли на улицу, и тут подошла к ним Татьяна Дмитриевна.

– Татьяна Дмитриевна, – сказал Ванечка, – я лошадку-то понял.

– Лошадку-то ты понял, а где твои часы?

Ванечка не успел сделать часы, и ясно было, что он сейчас снова заплачет.

– Вот его часы, мама, – сказала Лёля и подвела мать к своим собственным снежным часам.

– Хорошие часы. – сказала мама. – Молодец, Ванечка.

И она ушла в школу.

И тут Лёля увидела, что Ванечка сморщил нос и сейчас заплачет пуще прежнего.

– Это не мои часы, – сказал он. – Это ты их сделала. Сейчас буду реветь. У всех есть часы, а у меня нет.

– Да ведь я подарила тебе часы. Они твои теперь.

– А ты-то как же? Без часов.

– А я буду по школьным смотреть.

И Ванечка протёр глаза. С удивлением смотрел он на снежные часы, которые ему подарили.

СКАЗКА О МЕТЕЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ

Снега заносили полынную степь.

За снегами явились морозы. Трескучие да скрипучие, ветреные морозы.

Зимние вечера в Полыновке были ещё глубже, ещё дольше осенних, и каждый вечер загоралась в окнах школы зелёная сосновая лампа, и удивительно было среди тёмных и синих зимних ночей видеть в окошке такой тёплый и летний свет.

Как-то в субботний вечер разыгралась метель, и дед Игнат каждые полчаса забирался на колокольню, бил в колокол, чтоб не сбился с дороги случайный путник, не погиб, не замёрз в полынной степи.

У сосновой лампы собралось сегодня не так уж много народу, но были Марфуша и Максим, Татьяна Дмитриевна и Лёля. Зажгли вторую лампу, подвесили под потолком – ещё теплей и светлей стало в доме.

Вдруг под окнами зафыркала лошадь, послышался скрип полозьев.

Дверь распахнулась – ив комнату влетели снежинки, а за ними – две девушки. Не успел дед Игнат и слова сказать, как девушки обхватили его, закружили деда по сторожке.

В длинных юбках, в меховых шубейках, в белых платках, разрумяненные метелью, весёлые – это были две любимые племянницы Татьяны Дмитриевны – Дуня и Ольга.

Дуня – темноволосая.

Ольга – русоголовая.

Бросив деда, подхватили они Лёлю, закружили по комнате.

– Ах милая,

любимая,

хорошая моя! —

припевала Дуня.

– Ну хватит, девочки, хватит, – улыбалась Татьяна Дмитриевна. – Скорей раздевайтесь да попьём чайку. Самовар давно кипит.

– Э, нет, чай потом. Вначале – пельмени! – сказала Ольга и развернула полотенце.

А в полотенце завёрнуты были, как будто маленькие костяные раковины, морозные пельмени. Девушки привезли с собой пельмени. Для веселья.

И правда, странное морозное веселье охватило Лёлю. В доме вдруг начался праздник. Праздник оттого, что приехали дорогие гости, что на улице метель, а они все – близкие люди – сидят в тёплом доме и им светят сразу две керосиновые лампы.

Это был метельный праздник, праздник тёплого дома в злую погоду.

Скоро задымили на столе парком пельмени. Необыкновенные!

Пельмени, да метель, да у сосновой лампы! Лучшего на свете не бывает. Так думала Лёля, и она была права.

А после пельменей Дуня ушла в сторожку и принесла оттуда какое-то существо, завёрнутое в одеяло.

– Кто там у тебя? – спросила Лёля.

Ей показалось – в одеяле кто-то шевелится. Вроде даже маленький ребёнок, только какой-то особенный ребёнок. Сейчас вот вылезет да как закричит!

Дуня развернула одеяло, и какое-то странное существо с длинной коричневой и блестящей шеей показалось оттуда.

– Кто это?

По коричневой шейке тянулись к треугольному телу тонкие золотые жилки. Дуня тронула жилку пальцем – и звякнуло что-то, послышался тоненький звук.

Дуня дёрнула другую жилку – и существо вдруг задёргалось, запело, заговорило в её руках:

Трень-трень,

брень-брень,

тинь-тинь,

тень-тень

Во саду ли, в огороде

Лёлечка гуляла, —

запела Дуня.

А Лёля всё никак не могла понять, что же это за существо: живое оно или нарочно сделанное?

– Кто это? – снова спросила Лёля.

– Это балалайка.

– Ба-ла..?

– Балалайка.

– Она… живая? Сама родится?

– Нет, это музыкальный инструмент. Его сделали люди, чтоб помогал им песни петь.

– А почему же она в одеяле? Будто ребёнок?

– Чтоб не простудилась за долгую дорогу в метельной степи.

И Лёля поняла, что балалайка сделана из дерева и, оказывается, дерево тоже может простудиться. И она пожалела те деревья, что стоят сейчас в лесу под морозом. И захотела завернуть все деревья в одеяла, да только где же взять столько одеял? И тут Лёля решила, что, когда она вырастет, она научится прясть и ткать и станет шить одеяла для людей и деревьев. И прошло ещё много лет, прежде чем она поняла, что лучшее одеяло для дерева – снег.

А Дуня пела и играла, и Ольга русоголовая подпевала ей, и Марфуша подхватывала. И много они спели песен. А уж в самом конце запели они полынную песню:

Протянулась дороженька длинная,

А над степью небесная синь.

Наша горькая доля полынная,

Наша горькая воля – полынь.

А Лёля уже спала, ей снился лес, закутанный в одеяла, и так забавно выглядывали из этих лоскутных и клетчатых одеял головки сосен и ёлок.

На одну лишь секунду проснулась Лёля и услышала, что мама шепчется с Дуней. И Дуня шепнула маме:

– Появились «волчки»…

СКАЗКА О ВОЛКАХ И ГЛУПОЙ КОРОВЕ

Да, снились Лёле в ту ночь лес и деревья, закутанные в одеяла. а между деревьями ходили «волчки». Не волки, а именно – «волчки». Они не были страшными. Они жевали пельмени, таскали с собою по лесу самовар, играли на балалайках. Хорошие были «волчки», симпатичные.

Сон есть сон. Сон отснился, сон забылся.

А глубокой зимой объявились в окрестностях деревни Полыновки – волки.

Волки, а не «волчки».

Волки выли. По ночам подходили к деревне особенно близко и выли в ближних оврагах, и страшно, что не было их видно, а только вой слышался, жуткий и гнусавый.

Дед Игнат залезал на колокольню, отбивал в колокол часы для путников, и замолкали волки, отходили от деревни. Но они, как видно, понимали, что колокол не для них, а для путников, и скоро возвращались и выли снова, и всю ночь слышался колокол деда Игната и волчий вой.

Лёля понимала, для чего волки подходят к деревне. Скучно и холодно там, в лесах и оврагах, а здесь-то теплей, здесь и колокол и сосновая лампа. И Лёля думала: если б и она была волком, конечно, пошла бы к деревне.

Лёля не боялась волков.

У неё было оружие – палка с острым железным наконечником. Эту палку-копьё сделал для неё дед Игнат, и Лёля брала на улицу своё копьё. Она была уверена, что сумеет защитить и себя и своих друзей.

В кармане Лёля носила немного соли, чтоб бросить в случае чего волку в глаза. А уж если он сумеет проморгаться и раскроет всё-таки пасть, ту уж Лёля знала, что надо делать. Надо просто-напросто сунуть ему в пасть руку, и так глубоко сунуть, чтоб волк задохнулся.

С копьём в руке, с горстью соли в кармане смело гуляла Лёля по деревне, и волки на неё не нападали. Они, конечно, понимали, что справиться с Лёлей им не удастся.

Но однажды на неё напала корова Чекашкиных. Глупая корова, бодливая. Ни с того ни с сего она погналась вдруг за Лёлей, прижала её рогами к завалинке, и так ловко прижала, что Лёля оказалась между рогов.

Лёля не кричала и не звала никого на помощь. Она рассуждала.

«Я, конечно, свободно могу бросить горсть соли корове в глаза, – рассуждала она. – Но стоит ли? Ослепнет корова, доиться перестанет. Как же будут жить Чекашкины без творога и молока?»

Корова-дура не знала, какая опасность нависла над нею и над Чекашкиными. Она ревела, вращая глазами, а Лёля терпеливо ждала.

«Перетерплю корову, – думала Лёля. – Надоест ей в конце концов к завалинке меня прижимать. Перетерплю, а то Чекашкиных жалко».

И корове наконец надоело так глупо стоять, прижавшись рогами к завалинке, она побрела восвояси.

Ни Чекашкины, ни их глупая бодливая корова так и не узнали никогда, от какой опасности спасла их Лёля.

СКАЗКА О «ВОЛЧКАХ»

Однажды вечером снова приехала Дуня. Притихшая, озабоченная, она улыбнулась Лёле и скрылась в комнате у Татьяны Дмитриевны.

Лёля сунулась было следом, но её быстро выставили в сторожку. Лёля сидела рядом с дедом Игнатом и слушала, как недовольно бормочет старик:

– Ну вот и приехали.

Лёле очень хотелось узнать, о чём шепчутся мама и Дуня. Она, конечно, никогда не подслушивала, но всё-таки, подойдя к двери, услышала, как Дуня сказала:

– Да они в санях сидят.

– Кто? – спросила мама.

– «Волчки».

– И сколько же их там?

– Двое.

Лёля отпрянула от двери, схватила своё копьё и прижалась к деду Игнату.

Дед Игнат ничего такого не слыхал, он думал о том, что скоро ему лезть на колокольню, бить в колокол. Он крякнул да зевнул, выкатил из кучки печёное яйцо и дал его девочке.

Если б дед Игнат не выкатил это яйцо – всё могло бы получиться по-другому. Но дед Игнат его выкатил.

Лёля взяла яйцо и стукнула слегка о край стола. Яйцо треснуло.

Тут из комнаты вышла Дуня. Ни слова не говоря, она прошла через сторожку, хлопнула дверью на крыльце.

«За „волчками“ пошла», – подумала Лёля и не ошиблась.

С улицы послышались голоса, снова стукнула дверь на крыльце, послышались шажки Дуни, а с ними тяжёлые чужие шаги.

Лёля торопливо сдирала с яйца скорлупу.

«Уши у них острые, – думала она, – клыки торчат, и они на балалайках играют».

Дверь отворилась, в сторожку вошла Дуня, а за нею виднелись тёмные непонятные фигуры.